海南海底數據中心示范工程

1.案例概述

為提升我國沿海地區“數字新基建”體系化支撐能力,提供工業互聯網、云計算、人工智能等數字經濟底層基礎支撐,海南利用豐富的海洋資源解決數據中心高能耗的難題,開發建設全球首個商用海底數據中心,踐行國家“雙碳”和“陸海統籌”發展戰略,助力“東數西算”及數字經濟建設。

海底數據中心是一種綠色低碳的新型數據中心方案。為解決數據中心發展面臨的能耗及資源挑戰,業界持續進行探索。其中,海底數據中心以充分利用自然冷源,以及省電、省地、省水、低故障等優勢,引起越來越多的關注。海底數據中心將服務器安裝在密封的壓力容器中,安放在海底,利用海水的流動、體量對服務器產生的熱量進行散熱,能夠有效節約能源和資源。

海底數據中心方案得到國內外廣泛關注。海底數據中心的探索最早開始于微軟在2014年啟動的“納迪克”項目。其實踐證明,依靠海水自然冷源,服務器能耗顯著降低。同時,服務器在海底密閉惰性氣體環境中工作,故障率僅為陸地的八分之一。實驗結果證明,海南數據艙內運行的IT服務器網絡效能屬于互聯網數據中心最高級別,可以承載對延時性、互通量要求最高的業務。

海底數據中心解決方案填補了我國在海洋工程與數據中心新基建融合發展領域的空白,整體技術水平與產業化能力處于國際前列。探索與海上風電等新能源結合方案,為綠色可持續發展提供技術保障。海底數據中心示范應用,滿足海南省國資企業云主機及社會各界媒體存儲需求,推動海南當地企業數字化轉型。

來源:深圳海蘭云數據中心科技有限公司

海底數據中心項目結合陸地數據中心成熟的機房技術與前沿的海工水下工程技術,并基于應用環境進行技術創新應用,實現以水下電力變壓及分配技術、水下暖通環境控制技術、水下智能儀控技術為核心的全新海底數據中心解決方案,數據服務器通過在海底的數據艙實現了與外界的完全隔離,艙內的低溫惰性氣體密閉環境為客戶的數據機房帶來比陸地數據中心更穩定的工作運行環境,減少了電氣設備因氧化、人為干擾、蟲鼠害影響帶來的故障概率。

同時,通過采用安全可靠的可重復上浮維護或通過船用吊機回收上甲板進行維護等多種海工方案,實現了海底數據中心在應急情況下所需的人工介入方式,相關工程技術方案合理可行。海底鋼結構基礎和艙體設計壽命高達25年以上,且在多個數據機房的生命周期內可以進行回收再部署、重復使用,提升了數據中心的經濟效益。

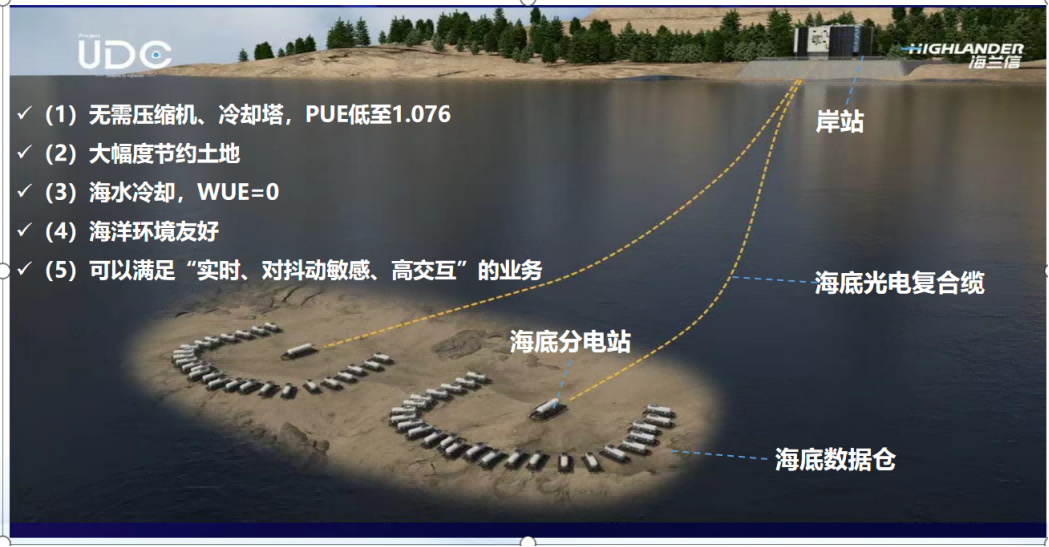

海底數據中心系統基于海岸和海底,由岸站、海底高壓復合纜、海底分電站、海底數據艙四個部分組成。海底數據中心可以模塊化部署,具備按需擴展能力。

岸站基地為整個項目的岸上區域,主要包括高壓配電系統、柴油發電機組、岸上監控中心(RCC)等主要功能區。岸站具備占地面積小、預制化建造、模塊化部署等特點,還可與風力發電、海洋大數據平臺等其他業務形態集約發展。

海底分電站與數據艙為圓柱形罐體,采用海工成熟技術,保證艙內恒濕、恒壓、無氧的安全密閉環境。滿足使用海域環境下25年使用壽命要求,可重復開啟。冷卻系統、傳感器、海纜等關鍵元器件實現穿艙密封。本體與基礎之間的連接設計便于鎖定和解鎖,滿足定期回收設備要求。

配電系統按國標A級標準,提供雙路市電+UPS供電;滿足海底、海岸全鏈路“2N”供電系統需求;IT艙與電力艙分離,空間利用率高,系統安全可靠。

冷卻系統利用海水作為冷源,全年實現數據艙自然冷卻。不使用壓縮機,末端采用背板機柜級冷卻,沒有冷熱通道的高風機能耗,機房沒有局部熱點出現。總體能效較傳統IDC提升40%—60%。

監控系統能完成對各個部件子系統的完整監控,所有數據實時匯聚到岸站的UDCM平臺做實時“監、管、控”。UDCM系統基于數字孿生技術,可實現所見即所得的海底艙3D全景運維。

系統維護提供吊機回收、上浮式等多種解決方案。方案采用成熟海工技術,可在不斷電、不斷網、不中斷業務的情況下開展海上維修作業,艙外部件可水下更換。

在數字經濟新基建的背景下,作為基礎設施的數據中心在持續快速增長的同時,也面臨著高能耗的挑戰。2021年全國數據中心能源消耗達2166億千瓦時,較2020年增加44%,占全社會用電量的2.6%。其中制冷設備耗電約占數據中心總耗電量的30—40%,急需有效解決方案來提升制冷散熱效率,降低冷卻系統能耗。

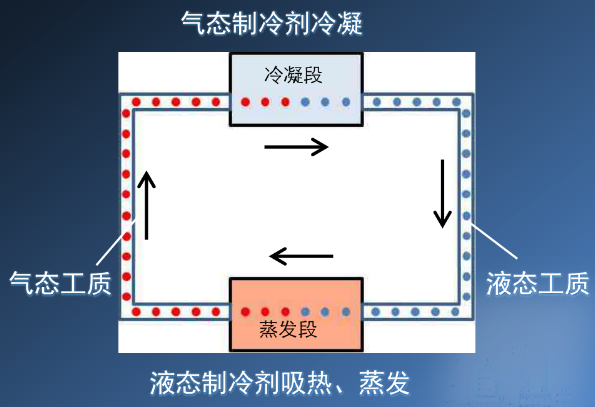

作為全新的系統解決方案,海底數據中心通過技術創新、方案創新、應用創新,促進了海洋領域與數據中心關鍵核心技術新突破。海底數據中心采用創新的海水無動力散熱技術,實現低能耗制冷,有效解決現有數據中心高能耗問題。整個散熱設計無動力驅動,將熱管原理應用在水下數據艙,利用管路的高度差創造重力條件,冷媒把艙內的高溫帶出來通過冷凝器和海水進行熱交換,靠艙內設備導致的溫升和海水之間的溫差驅動冷媒循環散熱。

本方案將服務器產生的熱量傳導向蒸發器,流經蒸發器的冷卻介質吸熱升溫。管路中的液體冷卻介質通過相變作用,變成氣態冷卻介質。冷凝器設置在水環境中,相比于蒸發器中的冷卻介質溫度,冷凝器中的冷卻介質溫度更低,在溫差的作用下,蒸發器中的氣態冷卻介質會朝向冷凝器中流動。當帶有熱量的氣態冷卻介質處于冷凝器中時,被周邊冷的水體所冷卻,實現降溫,進而始終保持溫差的存在。此時氣態冷卻介質通過相變作用變成液態冷卻介質。蒸發器與冷凝器的布置高度不同,冷凝器中的液態冷卻介質在重力的作用下自然下落回流到蒸發器側。服務器產生的熱量傳導向蒸發器,流經蒸發器的液體冷卻介質吸熱升溫,通過相變作用變成氣態冷卻介質。如此反復,實現整個冷卻系統中的冷卻介質的無動力循環流動。相比于現有技術中的冷卻系統,本技術方案不需要設置動力泵和冷卻塔等裝置,節省了相關的制造與維護成本。

海底數據中心利用廣袤海水做冷源,對服務器等IT設備產生的熱量進行無動力散熱,有效節約電力能源。清華大學傳熱與能源利用北京重點實驗室出具的海底數據中心能效測試報告表明,利用本冷卻技術的海底數據中心電能利用效率PUE值低至1.076。

除了海水無動力散熱技術外,海底數據中心科研團隊還創新研發了基于復雜海況的可靠性設計、立體化綜合管理系統、全鏈路微結點智控技術、可拓展的模塊化建設方案、水下高可用配電技術、與海上新能源結合的立體化用海方式、包括上浮式在內的多種運維方案等。

2.應用場景

海底數據中心示范項目位于海南省。海南作為熱帶島嶼,其區域內數據中心發展長期存在能源短缺、淡水和土地有限、高溫高濕氣候環境、臺風高發的問題,同時未來自貿島對數據中心的需求難于估量。在海南島這類熱帶沿海地區,海底數據中心的價值特征將更加凸顯。海域選址在海南島東岸瓊東上升流影響海域內,滿足海底數據中心對低溫海水的建設需要。

海南海底數據中心項目分三期進行。第一期為示范工程項目(2021-2022),建設并布放海底數據中心5-6個艙,海底分電站1個,建設岸站基地1座(包含動力中心、運營中心、測試中心及科研配套園區等設施),鋪設光電復合海纜2條。第二期為規模化開發項目(2023-2024),將完成合計50個艙及岸站整體的建設;第三期為商業化推廣開發項目(2025-),將完成合計100個艙的建設。

場景:海底數據中心海南示范項目

依靠算力高、時延低、省電省水、故障率低等優勢,海底數據中心適宜于政府、科研、互聯網、電信等多類用戶需求。面向政務云、超算中心、人工智能等應用場景,海底數據中心可以提供高算力、安全可靠的服務。面向網絡游戲、視頻交互、電商平臺、社交網絡等應用場景,海底數據中心可以滿足其注重時延、低碳發展的需求。

海底數據中心海南示范項目產業化應用穩步推進。該項目一期客戶包括海南電信、商湯科技、光環新網和ATLAS(新加坡)公司,分別代表電信運營商、人工智能、第三方數據中心運營商、WEB3.0等不同應用場景。二期將重點開拓頭部互聯網和超算客戶。長期來看,海南自貿島封關后,海南將迎來大量的離岸數據中心需求。基于示范項目落地,海底數據中心有望不斷拓展,向珠三角、長三角、福建、山東等沿海發達地區延伸,逐步建立起以海底數據中心為核心的綜合性海洋新技術產業園。

在數字經濟時代,算力成為一種新的生產力,廣泛融合到經濟與社會的方方面面,為各行各業的數字化轉型提供基礎動力。作為算力的物理承載,數據中心成為數字經濟的關鍵基礎設施。然而,傳統數據中心在快速發展的同時,面臨著能耗、土地、水資源等多方面挑戰。

第一,數據中心具有高能耗特征。由于需要大量電力維持服務器、存儲設備、冷卻系統等基礎設施運行,數據中心能耗較高。據測算,電力成本占數據中心運營總成本的60%-70%。2021年,全國數據中心能源消耗達2166億千瓦時,較2020年增加44%,占全社會用電量的2.6%。因此,數據中心的節能減排成為我國實現雙碳目標的重要任務。

第二,數據中心運行對水資源的需求高。數據中心的設備十分精密,通常采用的水冷卻,必須使用淡水。據統計,數據中心若采用水冷卻空調,一座數據中心每天就要用掉數以百萬加侖(1加侖約合3.8升)的水,用來冷卻因運轉而發熱的設備。如此大的體量,對于水資源相對匱乏的我國來說,在水資源利用率上是一項嚴重挑戰。

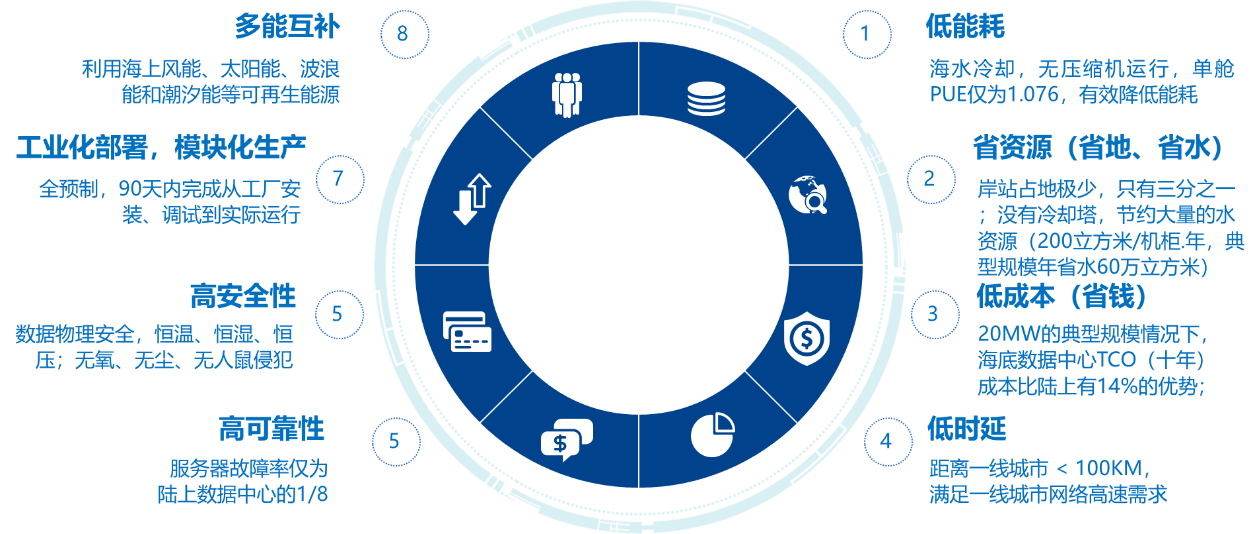

依靠海水自然冷源、無氧、無塵、模塊化部署等條件,海底數據中心在能耗、土地、水資源、故障率、交付周期等方面較陸地數據中心有著獨特的優勢。根據清華大學傳熱與能源利用北京重點實驗室出具的能效測試報告,海底數據中心的單艙PUE值為1.076。這一指標保證了海底數據中心節能降耗,在其生命周期內具備比陸地數據中心更好的經濟優勢。由于海底數據中心散熱不需要消耗水,運營過程中每年每個機柜可以節約200立方米的水資源。海底數據中心通過工程預制實現了快速部署,建設由“工地”遷移到“工廠”,具備了工業化的本質,可實現一體化交付,規模化運維。我國東部地區具有臨海的區位優勢,集聚了全國超過45%的人口和近60%的GDP。對于上海、深圳這一類沿海超大城市,海底數據中心的價值特點尤為突出。

海底數據中心的實施成效主要體現在以下方面:第一,經過前期的測試試驗驗證,證明了海底數據中心在節能、省地、省水、低時延、高可靠以及模塊化生產交付、可快速部署等方面優勢明顯。第二,環境影響符合環保要求。根據青島環海海洋工程勘察研究院出具的《海底數據中心項目海洋生態環境影響評估報告》。項目運營期對環境影響主要為溫排水溫升、取排水卷載、犧牲陽極溶出。各類環境影響極小,符合環保要求。第三,與陸上IDC網絡傳輸性能一致,根據中國信息通信院出具的與岸基的私有網絡的檢測報告,項目千兆端口帶寬為939Mbps,抖動在0.001ms-0.004ms之間,單向平均時延在1.002ms-1,671ms之間,平均丟包率在0-0.0015%之間。基于以上結果,并根據YD/T1171,在UDC環境下網絡實測結果可滿足類別0也就是“實時、對抖動敏感、高交互”業務的QoS要求。第四,極低PUE賽道內,綜合成本比液冷低30%,同時服務器也可以使用常規中高密服務器,冷卻直接使用熱管海水冷卻交換,免除了全套液冷設備。第五,海底數據中心高度模塊化,單艙部署靈活可靠,周期最短可達3個月。

海南海底數據中心示范工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。該項目的實施,為當地提供眾多創業、就業機會,促進當地經濟和諧發展;還可帶動互聯網企業在區域內的落地,促進當地信息技術、互聯網經濟的可持續發展,有利于上下游產業鏈延伸。

海底數據中心是海洋經濟和數字經濟的融合創新,不僅為數字經濟發展提供底層基礎,促進海南自貿港“跨境數據安全有序流動”政策落地和“智慧海南”建設,也拉動數據中心關鍵技術研究與系統研制工作,促進高端數據中心工程設備、高端海洋工程裝備、海洋電子信息設備、海洋環境及海洋經濟活動的交叉融合,與海南數字經濟、海洋產業發展規劃高度契合,代表了相關領域與行業的發展方向。

通過技術攻關與裝備研制所形成的產品成果,將大幅提升以數據中心和海洋工程裝備領域的技術先進水平與經濟效益。實現批量化生產與應用后,能夠進一步降低項目建設成本,不斷拓展海底數據中與其他海洋經濟活動融合功能,與海上風電、波浪能等清潔能源結合,以集約用海方式實現海洋資源的充分開發。海底數據中心中水下電力系統、暖通系統、監控系統、環境感知系統、海洋工程結構的示范性應用,有助于推動構建海南高端海洋產業及海洋電子信息產業發展新格局。

在國家“雙碳”背景下,海底數據中心為數字經濟發展的底層基礎提供了綠色低碳的技術路徑,符合數字經濟未來發展方向。數據中心項目,吸引數字經濟、海洋科技領軍企業共同建設和開發,形成完整的產業鏈,充分挖掘海底數據中心的基礎技術、應用技術、商業價值和社會價值,為海南貢獻GDP、稅收并吸引高層次人才。以技術創新和模式創新打造樣板工程和生態,未來以海南為基點和起點,輻射全國沿海城市并力爭向“一帶一路”沿岸國家推廣。

海底數據中心項目采取企業與社會融資模式建設。本項目完成后將面向以人工智能為代表的高新技術企業、大型互聯網及云服務供應商、中外金融機構、電信及IT服務提供商、大型私營企業和跨國公司提供數據中心租賃、寬帶租賃、算力云服務等多種服務模式。服務客戶將主要聚焦城市邊緣計算客戶,適宜于高交互、低時延、單機柜功率要求較高方向,如超算、AI、云服務、工業互聯網(制造)、金融、游戲、醫療、視頻、媒體等。

海南海底數據中心項目整體計劃建造100個數據艙,項目總投資56億元,項目建設分三期完成。項目全投資財務凈現值及資本金財務凈現值NPV均大于零,說明該項目動態收益率超過了該行業應達到的最低收益水平。全投資內部收益率IRR大于行業基準收益率,說明該項目的動態收益是可行的。

社會效益方面,《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中明確將數據作為新時代重要的生產要素。數據中心作為數據的存儲、計算的基礎設施,屬于新基建的范疇,是數字經濟發展的基石。本項目以建設海底數據中心項目為契機,聯合行業領軍企業,聯動數字經濟、海洋科技等產業,構建基于海底數據中心項目的產業聚集,將產生以下社會效益。

第一,響應國家東數西算及雙碳政策要求。作為全球首個商用海底數據中心,本項目憑借自身極低PUE、低延時、高可靠性、多能互補、環境友好的特點,發展沿海城市極低PUE數據中心,將助力國內數據中心產業綠色發展。本項目以海水為冷源解決數據中心冷卻高能耗問題,創新探索出綠色低碳、陸海統籌、節省資源的新型數據中心。該項目研發了是國內首家的海底數據中心整體解決方案,技術全球領先,有效解決陸上IDC土地及淡水資源緊張、能耗高、安全可靠性偏低等問題。

第二,提供新型綠色低碳數據中心建設的技術路徑和解決方案,有效節約了電、水、地等資源。海底數據中心將服務器安裝在密封的壓力容器中,安放在海底;用海底復合纜供電、并將數據回傳至互聯網;利用海水的流速、體量對服務器產生的熱量進行散熱,有效地節約了能源和其他資源。海底數據中心沒有冷卻塔,運營過程中每年每個機柜可以節約200立方米的水資源。海底數據中心對海洋的使用不是排他性的,用于布放海底數據中心的海域既可以包容海洋牧場、漁業網箱等生態類活動,又可以與海上風電、海上石油平臺等工業類活動互相服務。海底數據中心的這些特性是生態用海、集約用海的最好體現。

第三,助力海南數字產業發展及海南國際數據港的建設。海底數據中心作為智慧海南信息化建設的平臺載體,搭載面向海南企業的國資云、公有云業務,可以助力提升企業信息化管理效率,提高企業經營決策水平和效率,推動技術創新,激發商業模式創新,不斷催生新業態,給企業、行業領域帶來價值,提升企業信息化管理效率,助力海南自貿港新型基礎設施建設和數據安全自由流動。海底數據中心有利于促進當地傳統IDC產業結構優化。本項目將在科學研究、資源調配、生產、銷售、倉儲、物流運輸等環節實現信息集成,有利于促進當地產業升級,提升產業核心競爭力。

第四,促進立體用海,開拓海洋經濟新空間。將數據中心建設在海底,可以有效利用海洋資源,促進海洋經濟立體創新。在布放海底數據中心的海域,還可以發展海洋牧場、海上新能源、海洋監測網海洋旅游等產業。聯合開發將大大降低綜合成本,實現多重效益。海底數據中心和海上大型工業整合,可形成大型工業體系數字化孿生,建設海上大型工業物聯網。海底數據中心充分利用波浪能、潮汐能、海上風能等海洋可再生能源,可實現多能互補、循環利用。

第五,海底數據中心將為沿海地區居民提供更好的數字經濟服務,促進就業與收入提升。海底數據中心的服務器可靠性高,有利于保證整個網絡的高效率、穩定性和完整性。海底數據中心為當地帶來更多的就業機會,安置待業人員。項目建設期間需要大量的建筑、施工工人,項目單位的管理、運營也需要招聘員工,本項目實施后將能夠直接或間接增加當前就業崗位。項目運營后,年均上繳稅金規模可觀,在增加當地稅收方面發揮著積極作用。

3.案例總結

創新數據中心部署方式,探索海底數據中心綠色安全運行。海底數據中心一是采用海水無動力散熱技術,實現低能耗制冷,有效降低數據中心運行能耗。二是創新全鏈路微結點自控技術,滿足水下數據中心的少維護免維護需求。三是采用模塊化高可用配電技術,滿足海底數據中心空間受限、快速部署的要求。四是綜合運用近岸雷達系統、無人船系統、水下監測技術等,滿足水下數據中心日常運維和安全保障等需求,實現陸上、水下、海底綜合監控及運維。

AII微信公眾號

AII微信公眾號

AII頭條號

AII頭條號